《中华人民共和国红十字会法》·1993年10月31日第八届全国人大常委会第四次会议通过 ·1993年10月31日中华人民共和国主席令第十四号公布施行·根据2009年8月27日第十一届全国人大常委会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正 ·2017年2月24日第十二届全国人大常委会第二十六次会议修订通过

中华人民共和国红十字会法

第一章 总则

第一条,为了保护人的生命和健康,维护人的尊严,发扬人道主义精神,促进和平进步事业,保障和规范红十字会依法履行职责,制定本法。

本条是关于立法目的的规定。

所谓立法目的,又称立法宗旨,是指制定一部法律所要达到的任务目标。立法目的决定着一部法律的具体内容,统领着一部法律的价值取向。立法目的通常列为一部法律的第一条,明确宣示制定这部法律的目的,以开宗明义总揽全法。

本法第一条概括地规定了本法的立法目的,包括四个方面:

保护人的生命和健康

红十字与红新月运动起源于战场救护。

1859年,瑞士人亨利•杜南途经意大利北部索尔费里诺地区,看到法国-撒丁联军与奥地利陆军激战后,被遗弃在战场上的4万多名受伤士兵的悲惨遭遇,主动组织、参与了伤兵救护工作,在此过程中深受触动。1862年,亨利•杜南出版了《索尔费里诺回忆录》一书,提出了两项建议:各国建立全国性的志愿伤兵救护组织;签署国际公约给予军事医务人员和医疗机构及各国志愿伤兵救护组织以中立的地位。两项建议得到广泛的响应。1863年,“伤兵救护国际委员会”(红十字国际委员会前身)创建。1864年,第一个《日内瓦公约》签署。

1919年,红十字会协会(红十字会与红新月会国际联合会前身)成立。

截至2016年年底,全世界196个国家成为日内瓦公约缔约国,190个国家的红十字会和红新月会成为国际红十字与红新月运动的成员。

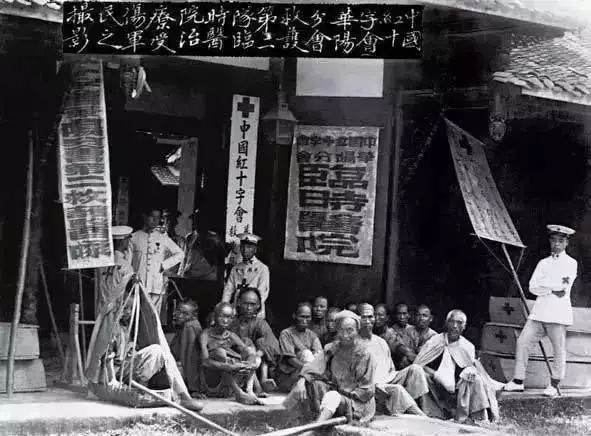

中国红十字会于1904年在上海成立,1919年加入国际红十字会协会(红十字会与红新月会国际联合会的前身),成为国际红十字运动的早期成员。

国际红十字运动的初衷是保护人的生命和健康。从红十字运动150多年的历史看,不论是在战争、武装冲突中,还是在自然灾害、事故灾难等突发事件中,红十字会始终围绕生命与健康,积极开展对伤病人员和其他受害者提供紧急援助和人道救助。

维护人的尊严

“维护人的尊严”,是红十字组织履行人道主义义务的一个重要方面,体现了人道主义的重要内涵。

第二次世界大战期间,德国法西斯在奥斯维辛等集中营大量虐待、屠杀犹太人、平民和俘虏,惨无人道地开展人体试验。日本侵略者在我国东北等地用中国平民与俘虏开展与细菌战相关的“人体实验”,造成人员大量的死亡严重践踏了人类的尊严。1945~1946年的“纽伦堡审判”和“东京审判”,则是对人类尊严的回归和呼唤。

注重维护人的尊严是人类社会文明进步的重要体现,也符合日内瓦公约和国际红十字与红新月运动的基本原则。1965年,第20届红十字国际大会通过的七项基本原则(1986年第25届红十字国际大会将其纳入《国际红十字与红新月运动章程》)明确规定:本运动的宗旨是保护人的生命和健康,保障人类尊严。

发扬人道主义精神

促进和平进步事业

人道主义重视人类价值,关注人的幸福,强调人与人之间的互助、关爱。中国过去的词汇,虽无人道主义一词,但经传中早已出现“人道”两字。如《礼记•丧服•小记》云:“亲亲、尊尊、长长,男女有别,人道之大者也。”《周易》云:“立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义。”《中庸》云:“诚者天之道也,诚之者人之道也。”“诚”有成己成物之义,亦即孟子“亲亲而仁民,仁民而爱物”之旨,与西方的人道主义的内涵相通。

《国际红十字与红新月运动章程》明确提出:“各国红十字会和红新月会、红十字国际委员会和红十字会与红新月会国际联合会合在一起构成了一个世界性的人道主义运动”。

2017年1月18日,国家主席习近平在联合国日内瓦总部发表了题为《共同构建人类命运共同体》的主题演讲,他讲到:1862年,亨利•杜南先生在《索尔费里诺回忆录》中追问,能否成立人道主义组织?能否制定人道主义公约?“杜南之问”很快有了答案。次年,红十字国际委员会应运而生。经过150多年的发展,红十字成为一种精神、一面旗帜。面对频发的人道主义危机,我们应该弘扬人道、博爱、奉献的精神,为身陷困境的无辜百姓送去关爱,送去希望;应该秉承中立、公正、独立的基本原则,避免人道主义问题政治化,坚持人道主义援助非军事化。

保障和规范红十字会

依法履行职责

强调保障红十字会依法履行职责的同时,对红十字会履行职责的行为进行规范,红十字会必须在法律规定的框架内履行职责。